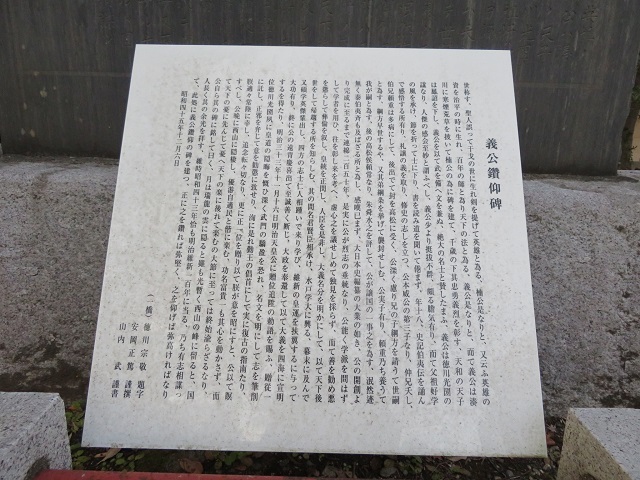

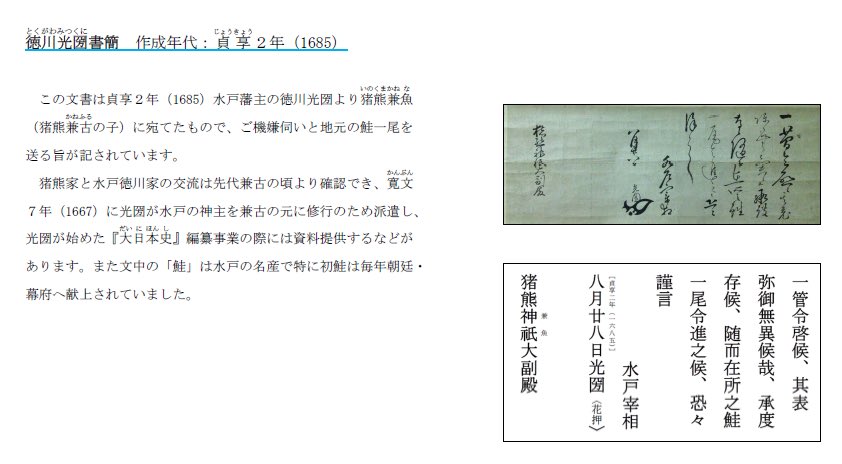

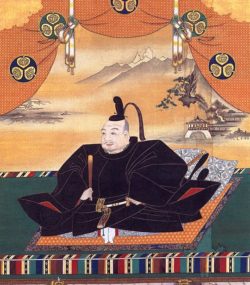

徳川光圀 徳川 光圀(とくがわ みつくに)は、常陸水戸藩の第2代藩主。「水戸黄 門」としても知られる。諡号は「義公」、字は「子龍」、号は「梅里」 。また神号は「高譲味道根之命」(たかゆずるうましみちねのみこと) 。水戸藩初代藩主・徳川頼房の 水戸黄門 とは 徳川光圀 (とくがわ みつくに)は、水戸黄門(みとこうもん)としても知れられる水戸藩の2代当主です。 徳川家康 の孫になる徳川頼房の3男として、江戸時代初期の1628年に 水戸城 下の家臣・三木之次の屋敷にて生まれました。 母は側室になる谷重則の長女・高瀬局(久昌院)徳川光圀(とくがわみつくに)の解説。1628~1701江戸前期の水戸藩主。頼房の三男。諡号 (しごう) 、義公。彰考館を設立して「大日本史」の編纂 (へんさん) を始め、社寺の改革、勧農政策を推進した。中納言となり、その唐名黄門 (こうもん) から後世、講談師によって水戸黄門として伝説化され

徳川家康の名言6選とその意味について 歴史上の人物 Com

徳川 光圀 名言

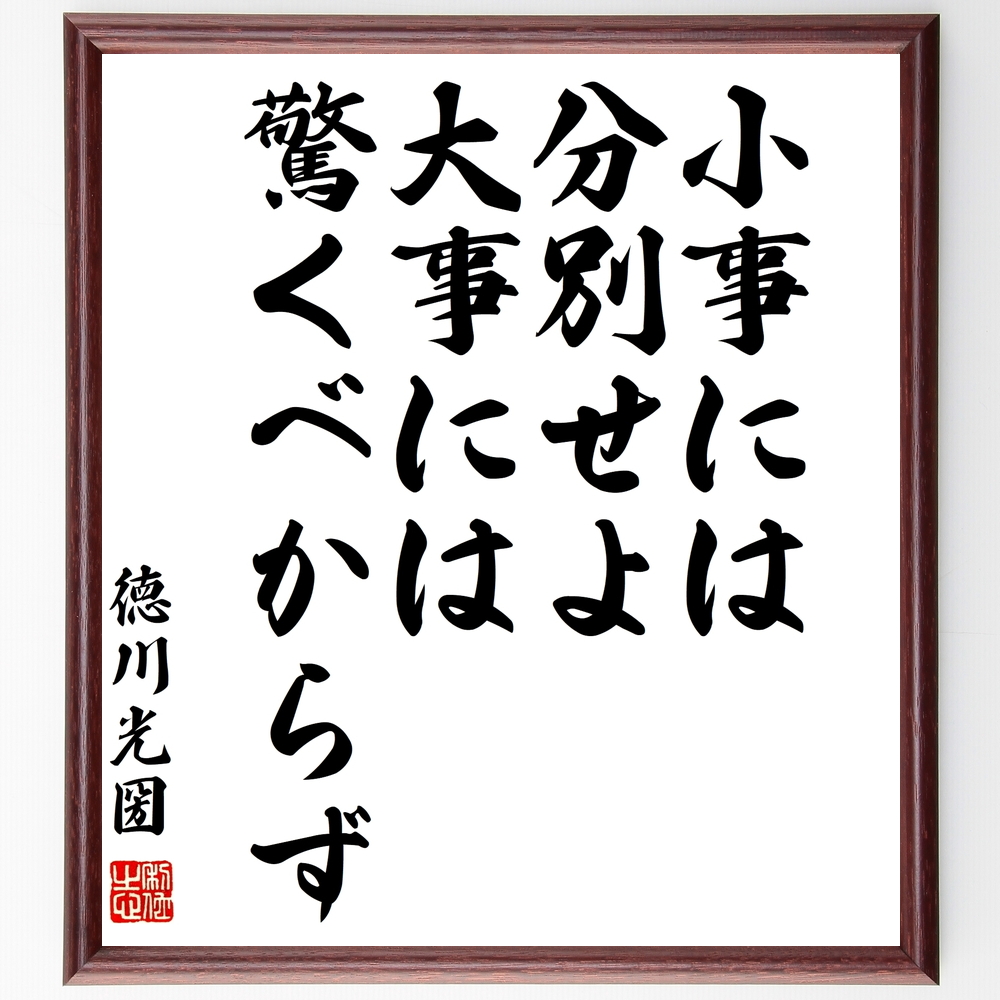

徳川 光圀 名言-小事には分別せよ。 大事には驚くべからず。 1 夜中に選手の部屋を見回るような管理はしない。 みんな大人だ。 なのに、ルールを破るのは、わたしへの裏切りだ。 2 従業員は会社のために働きたがっている。 創造性を発揮したがっている。徳川光圀の画像、名言、年表、子孫を徹底紹介 また、徳川慶喜家秘蔵の写真の保存、整理、修正もしていました。 綱吉(館林徳川家、5代当主) 4代 徳川家綱 将軍家 実子なし 5代 徳川綱吉 館林徳川家から養子 1 敬三郎。 徳川斉昭とは? 篤姫や水戸黄門

水戸黄門こと徳川光圀はラーメン好きで健康オタク 大日本史 編纂などの功績や生涯に迫る 世界ふしぎ発見 Music Jpニュース

徳川光圀は、 「江戸初期の三名君」 の一人として会津藩主・ 保科正之 ほしなまさゆき 、岡山藩主・池田光政(いけだみつまさ)と並んで称された人物です。 徳川幕府初代将軍・徳川家康は祖父に持ち、水戸徳川家当主・徳川 頼房 よりふさ の三男として誕生。水戸黄門(水戸光圀/徳川光圀)の名言 地球の名言 先人達の言葉が未来へそしてあなたへ届きますように。 この「名言集」でもご紹介した、シドニーパラリンピックで開催され 生くべきときに生き、死すべきときに死す・・・ / 徳川光圀;

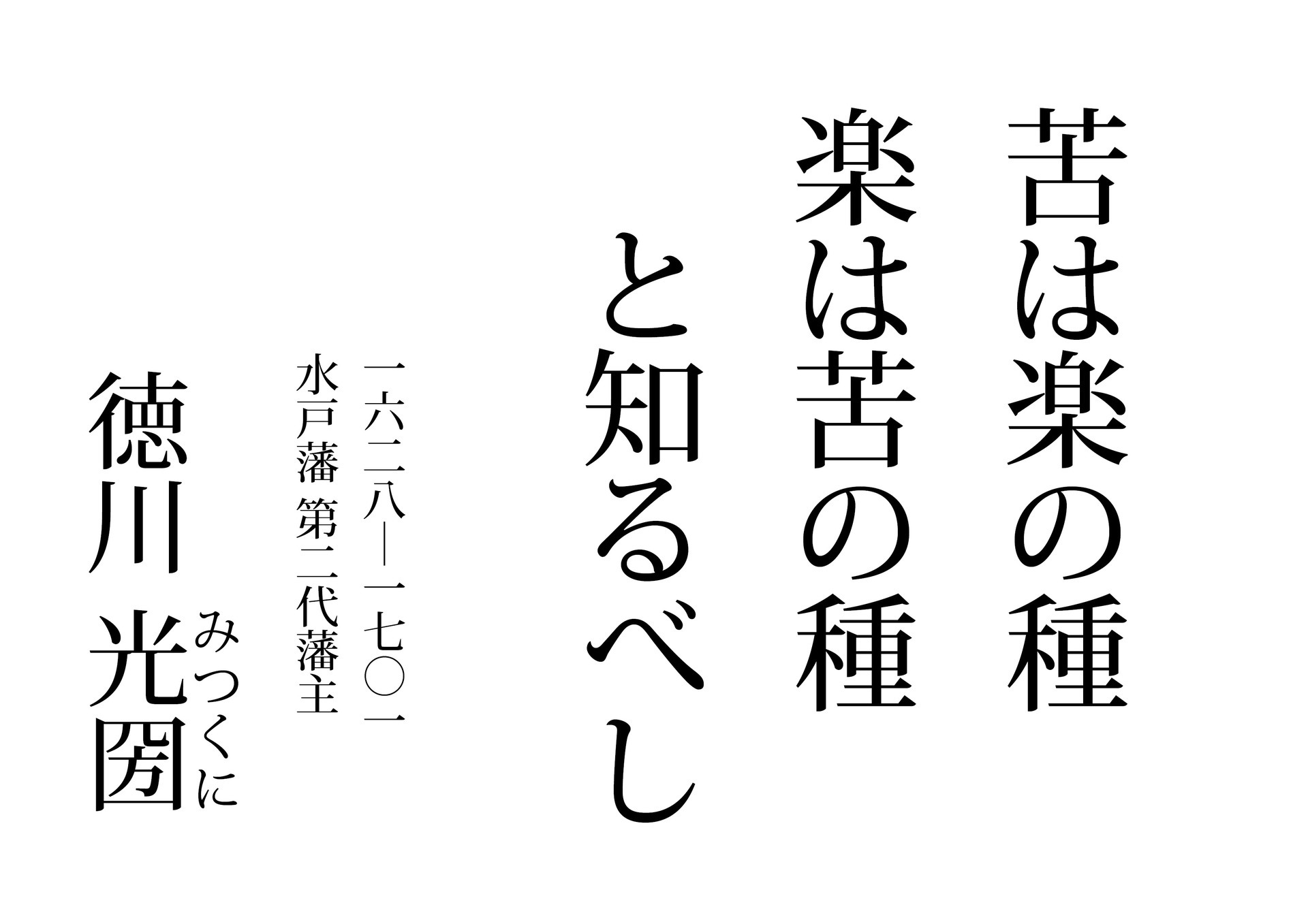

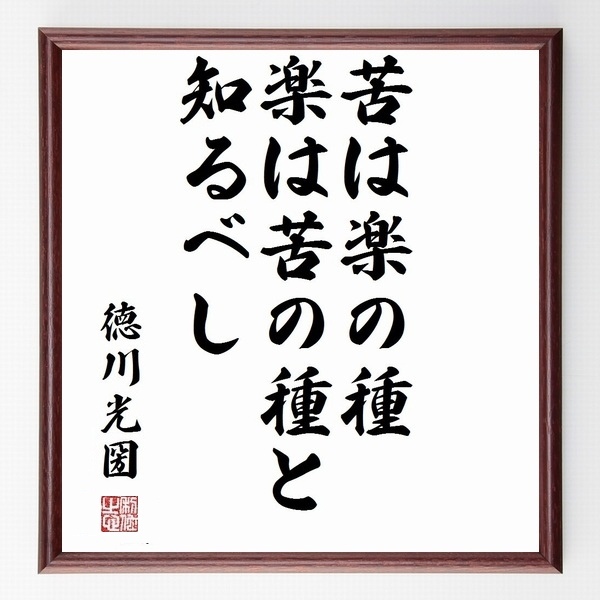

徳川光圀の言葉、名言です。 この名言、格言『苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし』徳川光圀が好きな方におすすめの名言、格言、座右の銘 格言 『私が思うのに、この世で一番大きな苦しみは一人 軍師・黒田官兵衛は数多くの注目すべき言葉を残しています。 戦乱を生き、天下取りさえも目論んでいた男の5つの名言と 戦国武将としての哲学に触れてみましょう。 黒田官兵衛名言5選 その職にふさわしくない者はすぐに処分したりするが 未熟なところのある部下を採用したり仕事を任名言集 (しんじゅつただしからざるもの、よろしくかんしょくにあずかるべからず。 ) 大意 心掛けの正しくないものは、絶対に重要な役職についてはいけないのだ。 解説 徳川光圀が編纂をはじめたことで有名な『大日本史』紀伝が完成した文化七年

今日の名言 苦は楽の種、楽は苦の種と知るべし。 徳川光圀(水戸藩2代目藩主) 苦しい時も楽な時も、それをどうとらえるかで、気持ちをコントロールしていこう。徳川光圀(通称水戸黄門)語録全16件 「金銭を貸してくれるような町人や百姓に、下心のないものはないぞ」 「武士が教育を身につけなければ、政治は貧困になる」 「政治の力を尽くして平素あるべきことを怠らなければ、どうして災厄を恐れる必要が悩みが消える! "歴史・偉人"の言葉 ~徳川家康の巻~ 徳川家康は、「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」という言葉で、その人となりが説明されるように、まさに、"忍耐"の人でした。 しかし、忍耐を続ける中から、様々な"気づき"を得た

徳川綱吉はどんな人物 生涯 名言 偉業 生類憐みの令 死因も解説 History Style

水戸の旅 3 徳川光圀 斉昭を祀る常盤神社 藤田東湖を祀る東湖神社 大河ドラマに恋して

徳川光圀のプロフィール 徳川光圀(とくがわみつくに)・常陸水戸藩の第2代藩主。・「水戸黄門」としても知られる。・儒学を奨励し、彰考館を設けて『大日本史』を編纂し、水戸学の基礎をつくった。Wikipedia 徳川光圀の名言5選 (1) 誕生日は、最も粗末な食事でいい。 徳川光圀 徳川 光圀(とくがわ みつくに)は、常陸水戸藩の第2代藩主。「水戸黄 門」としても知られる。諡号は「義公」、字は「子龍」、号は「梅里」 。また神号は「高譲味道根之命」(たかゆずるうましみちねのみこと) 。水戸藩初代藩主・徳川頼房 徳川光圀家訓 徳川光圀 生誕:寛永5年6月10日(1628年7月11日) 死没:元禄13年12月6日(1701年1月14日) 水戸藩初代藩主・徳川頼房の三男。徳川家康の孫に当たる。儒学を奨励し、彰考館を設けて『大日本史』を編纂し、水戸学の基礎をつくった。

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

芸能人 竪山隼太 の辛い時も頑張れる名言など 芸能人の言葉から座右の銘を見つけよう 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

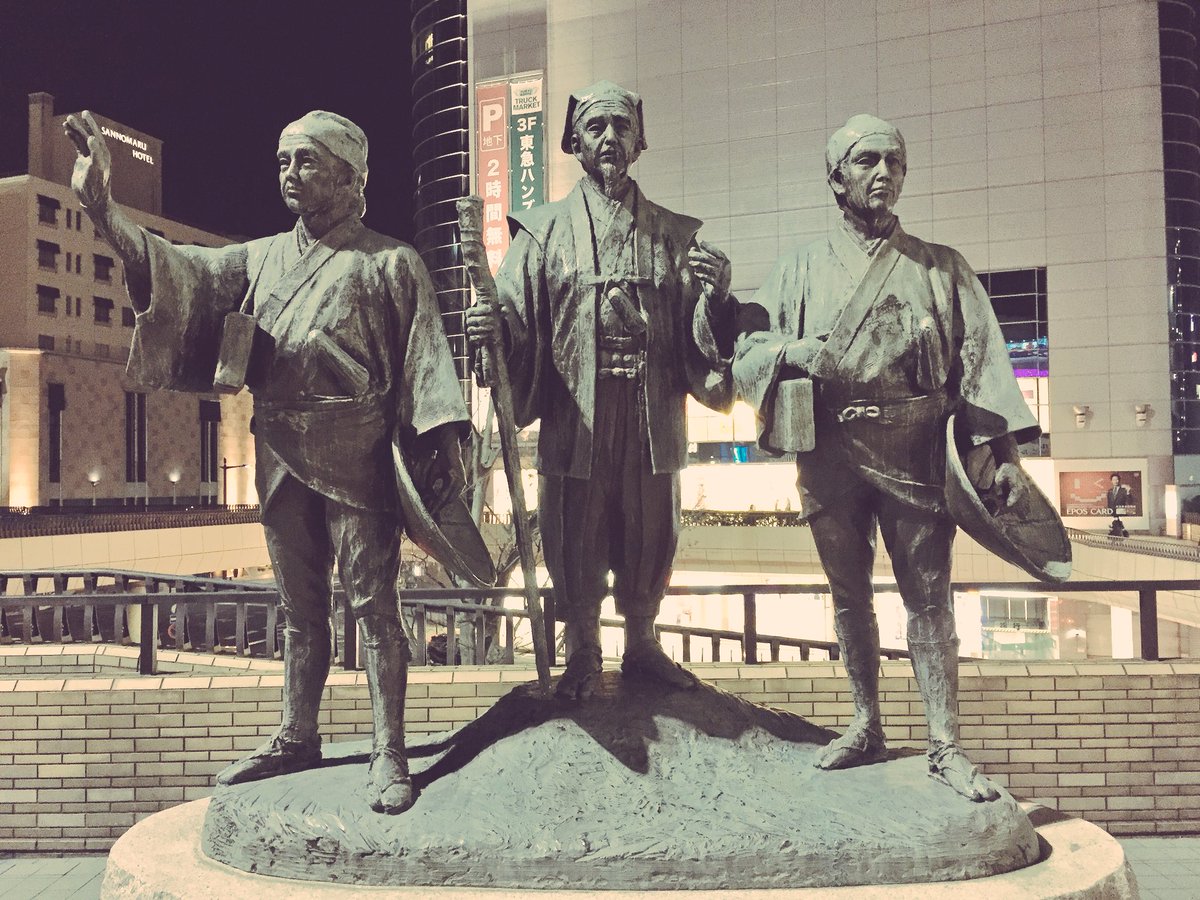

偉人 水戸黄門(徳川光圀)の名言集by心の常備薬 水戸黄門:常陸水戸藩の第2代藩主 水戸黄門=徳川光圀 諡号は「義公」、字は「子龍」、号は「梅里」。 徳川家康の孫に当たる。 儒学を奨励し、彰考館を設けて『大日本史』を編纂し、水戸学 徳川光圀(とくがわみつくに)さんとは日本人なら誰もが知ってる「水戸黄門様」です。 「印籠(いんろう)が目に入る」やつとか、悪を退治するために日本全国を旅して回るお方ですよね。 テレビのイメージが強過ぎるこの徳川慶喜のひ孫、松平容保のひ孫にあたる。 カメラマン。 現在、徳川家伝来の遺跡なども写真撮影している。 旧公爵徳川慶喜家の現当主。 「徳川慶喜の子孫について、あなたの知っている情報を教えてください」 「幕末」という過去をもっと身近に

徳川光圀の画像 名言 年表 子孫を徹底紹介 江戸ガイド

水戸光圀語録 生きつづける合理的精神 メルカリ

徳川家康が書いたといわれている大将の戒めです。 大将の戒め 大将というものは 敬われているようで その実家来に 絶えず落ち度を探られているものだ 恐れられているようで侮られ 親しまれているようで疎んじられ 大将というものは 絶えず勉強せねばならぬし 礼儀もわきまえねばならぬ徳川家康の孫に当たる。 儒学を奨励し、彰考館を設けて『大日本史』を編纂し、水戸学の基礎をつくった。 『徳川光圀 (水戸黄門)』の名言・格言一覧(全18件) 生くべきときに生き、死すべきときに死す。 死をもって証明するしか方法がないときに徳川光圀 とくがわみつくに 日本初 (14) 庶民のヒーロー (12) 出身 常陸国 生年月日 1628年7月11日 没年月日 1701年1月14日 年齢 満72歳没

3

徳川光圀の名言 実相院ブログ

名言の王国へようこそ で検索できます。収録人数4024。収録語録数(21年7月11日現在) 徳川光圀語録 徳川光圀語録全16件 徳川光圀のプロフィール 徳川光圀が生まれたのは1628年。 時の将軍は徳川秀忠で、大阪夏の陣の13年後という戦国の気風をまだ色濃く残した時代でした。 父親は、徳川家康の十一男である徳川頼房。 つまり光圀は家康の孫で、徳川家光とはいとこということになります。

徳川光圀 名言集

苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 徳川光圀 名言z0003 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

水戸黄門 水戸光圀 徳川光圀 の名言 地球の名言

徳川家康の名言6選とその意味について 歴史上の人物 Com

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

徳川光圀 1628 1701 17年06月12日夜ごろに毎日名言さんが投稿したお題 ボケて Bokete

刃牙 徳川光成は地下闘技場のオーナー 性格がクズ 名言や声優も紹介 大人のためのエンターテイメントメディアbibi ビビ

書道色紙 徳川光圀の名言 朝寝すべからず 咄の長座すべからず 額付き 受注後直筆 Y01

水戸黄門 徳川光圀 名言14選 Youtube

座右の銘

徳川家康の名言6選とその意味について 歴史上の人物 Com

偉人 水戸黄門 徳川光圀 名言集 心の常備薬

上 徳川 光圀 名言

上 徳川 光圀 名言

光圀伝 水戸黄門こと水戸藩2代藩主徳川光圀の生涯を描く 冲方丁 フルフルライフ

徳川光圀 水戸市ホームページ

徳川家康の名言 天下統一を果たした慎重さが伝わってくる言葉の数々を紹介 Fundo

徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 直筆済み B0002 直筆書道の名言色紙ショップ千言堂 通販 Yahoo ショッピング

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

徳川光圀の画像 名言 年表 子孫を徹底紹介 江戸ガイド

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

書道色紙 徳川光圀の名言 分別は堪忍にあるべしと知るべし 額付き 受注後直筆 Y00

先人の知恵に学ぼう 驚くほど役に立つ 名言集 驚くほど役に立つ 名言集 では 世界の名言 金言 格言 故事 ことわざをご紹介します

徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 直筆済み B0002 直筆書道の名言色紙ショップ千言堂 通販 Yahoo ショッピング

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

徳川光圀はどうして水戸の黄門様と言われたのか カタリベ茨城

偉人名言怖い 架空偉人列伝 名言botまとめ Yxhsa

徳川斉昭とは 篤姫や水戸黄門との関係 子孫や家系図についても解説

水戸黄門こと徳川光圀は傾奇者だった 本当に名君だったのか 雑学カンパニー

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

徳川光圀とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

幕末の偉人 人物 乃美織江 の素直になれる名言など 幕末の偉人 人物の言葉から座右の銘を見つけよう 歴史に残る偉人の名言 格言 座右の銘まとめ

徳川光圀

徳川光圀 名言

西山荘 西山御殿 茨城の紅葉と蕎麦を楽しむ 徳川光圀ゆかりの地 常陸太田市 茨城観光 グルメ情報ブログ イバトリ

徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 直筆済み B0002 直筆書道の名言色紙ショップ千言堂 通販 Yahoo ショッピング

徳川光圀公が現代人に贈る 名言 格言 いばらき解体新書ameba版 仮

徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 受注後直筆 Z0003 直筆書道の名言色紙ショップ千言堂 通販 Yahoo ショッピング

徳川光圀の画像 名言 年表 子孫を徹底紹介 江戸ガイド

平生ものに着 執着 せざる事人間第一の修行なり水戸光圀徳川光圀水戸黄門のことば 侍 写真 子供時代 映画 ポスター

水戸黄門 徳川光圀 名言と内省 の記事一覧 Iq

オチンチんビロローン 徳川光圀 1628 1701 へのボケ ボケて Bokete

徳川家康の名言 天下統一を果たした慎重さが伝わってくる言葉の数々を紹介 Fundo

名言

8 水戸黄門のモデルとなった徳川光圀の名言とは みくみくが みくみく先生 になれるまで Radiotalk ラジオトーク

徳川光圀とはどんな人物 簡単に説明 完全版まとめ 歴史上の人物 Com

Kohei Tsukamoto 今日は茨城県水戸市におります 水戸黄門 徳川光圀 様 徳川光圀の名言 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし

徳川光圀 名言集

水戸黄門 名言集 格言 最大級

徳川 光圀の名言 Mitsukuni Tokugawa 偉人たちの名言集

生くべきときに生き 死すべきときに死す 徳川光圀 名言z2900 偉人の言葉 名言 ことわざ 格言などを手書き書道作品で紹介しています

徳川家康について 死因 性格 年表 名言や家系図などその生涯を解説

刀剣ワールド 第5代将軍 徳川綱吉

徳川光圀 名言集

Amazon 徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 受注後直筆 Z0003 花 観葉植物 フラワーギフト オンライン通販

田沼雄二 先人の言葉 名言 水戸黄門 徳川光圀 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし

徳川家康の名言6選とその意味について 歴史上の人物 Com

徳川慶喜の年表 大政奉還後はどう過ごした その生涯を簡単に解説 Histonary 楽しくわかる歴史の話

偉人の検索結果 ハンドメイド クラフト作品 手仕事品通販 Iichi ハンドメイド クラフト作品 手仕事品の通販

徳川光圀 名言集

偉人 水戸黄門 徳川光圀 名言集 心の常備薬

水戸黄門こと徳川光圀はラーメン好きで健康オタク 大日本史 編纂などの功績や生涯に迫る 世界ふしぎ発見 Music Jpニュース

書道色紙 徳川光圀の名言 小事には分別せよ 大事には驚くべからず 額付き 受注後直筆 Z1374 Iichi ハンドメイド クラフト作品 手仕事品の通販

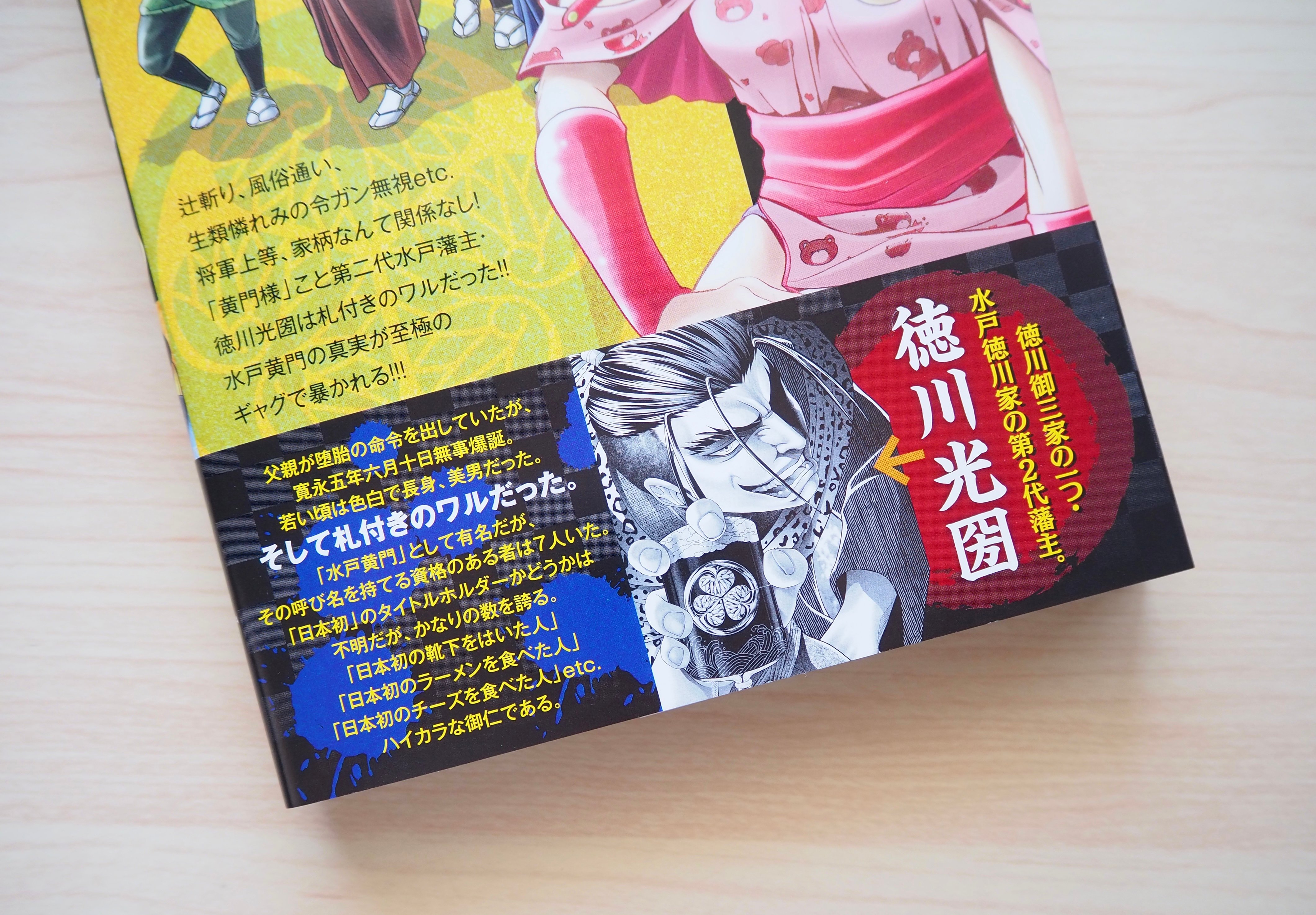

水戸黄門はもともと超やばいヤンキーだった 5 13は彰考館記念日 オモシロなんでも雑学 公式 Note

刃牙 徳川光成は地下闘技場のオーナー 性格がクズ 名言や声優も紹介 大人のためのエンターテイメントメディアbibi ビビ

水戸黄門 徳川光圀 名言14選 Youtube

ブランド越後守 へようこそ 徳川家康の名言 人の一生は 責雲 書

水戸黄門はもともと超やばいヤンキーだった 5 13は彰考館記念日 オモシロなんでも雑学 公式 Note

書道色紙 徳川光圀の名言 小事には分別せよ 大事には驚くべからず 額付き 受注後直筆 Z1374 Iichi ハンドメイド クラフト作品 手仕事品の通販

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

Amazon 徳川光圀の名言書道色紙 苦は楽の種 楽は苦の種と知るべし 額付き 受注後直筆 Z0003 花 観葉植物 フラワーギフト オンライン通販

徳川光圀 真の勇気 サムライスタイル

12月6日 徳川光圀 水戸藩の第2代藩主 偉人の名言366

3

書道色紙 徳川光圀の名言 小事には分別せよ 大事には驚くべからず 額付き 受注後直筆 Z1374 Iichi ハンドメイド クラフト作品 手仕事品の通販

徳川光圀

徳川 光圀の名言 Mitsukuni Tokugawa 偉人たちの名言集

上 徳川 光圀 名言

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

400年目の真実 ヤンキー水戸黄門 単行本第1巻発売 実はヤンチャでワルだった水戸黄門が大暴れ 清々しいほどの人間らしさが目に入らぬか アル

徳川光圀 名言集

九分は足らず十分はこぼると知るべし 名言 格言のコトパワ

水戸黄門こと徳川光圀は傾奇者だった 本当に名君だったのか 雑学カンパニー

徳川光圀

偉人名言怖い 架空偉人列伝 名言botまとめ Yxhsa

徳川光圀 名言集

上 徳川 光圀 名言

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

Nhkブラタモリ 徳川光圀 水戸黄門 の 大日本史 がスゴすぎる 自分ハック

水戸黄門のモデル 徳川光圀とはどんな人 性格や名言 死因 逸話について紹介 レキシル Rekisiru

徳川家康の名言6選とその意味について 歴史上の人物 Com

水戸黄門こと徳川光圀は傾奇者だった 本当に名君だったのか 雑学カンパニー

徳川光圀 この名言が目に入らぬか 読めば痩る怖い話 心子のブログ 自宅介護の思い出

德川光圀 維基語錄 自由的名人名言錄

徳川光圀はどうして水戸の黄門様と言われたのか カタリベ茨城

上 徳川 光圀 名言

0 件のコメント:

コメントを投稿